AWP와 관련해서 제가 느꼈던 부분을 짧게나마 정리하여 보았습니다.

결론부터 말씀드리면 AWP에 대한 깊은 이해를 바탕으로 적용시 효과를 볼 수 있는 Project를 선별하여 적용해야 한다는 것입니다. 그럼 AWP에 대한 한계와 특징에 대해서 간략하게 설명드리겠습니다.

AWP의 효과에 대한 설명을 할 때 보통 2차 혁명이후 생산성은 제조업의 경우 연평균 3.5~4.2% 성장한 반면 건설업은 연평균 1%의 생산성이 증가했다는 내용으로 시작합니다. 숫자로만 본다면 ‘건설업에 AWP와 같은 선진기술을 도입하여 많은 개선이 필요하구나’ 라고 느껴집니다. 하지만 제조업과 건설업은 확연히 다른 특성으로 인해서 건설업의 생산성이 낮다고 말하기는 어렵습니다. 왜냐하면 제조업은 실내에서 정형화된 반복 작업으로 컨베어밸트, 협동 로봇등을 통하여 생산성 향상이 가능하나 건설업은 실외에서 대부분의 작업이 이루어지며 표준화할 수 있는 범위가 매우 한정적으로 생산성을 높이는데는 한계가 있었습니다. 물론 이런 한계를 극복하고 생산성을 높이기 위해 AWP를 도입하는 취지는 좋지만 Project 특성, 조건 및 AWP의 깊은 이해 없이 무조건적인 도입에는 무리가 있습니다. 또한, AWP 도입시의 효과를 증명하기 어려운 것도 현실입니다. 왜냐하면 100% 동일한 건설 공사 Project를 기준으로 AWP를 적용했을 때와 일반적인 Process에 따라 시공했을 때의 생산성을 1:1로 비교할 수 없기 때문입니다.

조금 더 가볍게 화제를 전환해 보겠습니다. 어느 추웠던 겨울 AWP 강의실에서 였습니다.

AWP 강의를 시작하기 전에 강사님이 오셔서 각 조별로 퍼즐을 나눠 주셨습니다. 정확히 몇 피스였는지는 기억이 나지 않지만 꽤 많은 수 였습니다. 그리고 강사님께서 “제가 ‘시작’하면 퍼즐을 맞추시는 겁니다.”하고 말씀하셨습니다. 별것 아닌 것에 갑자기 경쟁심이 발동하며 모두들 최선을 다해 분주하게 퍼즐을 맞춰갔습니다. 채 1분이 되기전에 맞췄다고 손을 든 조가 있었던 반면 3분이 다되가도록 맞추고 있는 조도 있었습니다. 강사님이 앞으로 나가시며 말씀하셨습니다. “자 여러분들 보셨죠? 같은 퍼즐을 갖고 맞췄는데 왜 차이가 날까요?” 잠시 주위를 둘러보시던 강사님이 말씀을 이어가셨습니다. “여러분들 보셨죠? 이 것이 AWP입니다. 미리 준비가 되어 있다면 1분도 되기전에 맞출 수 있고, 준비가 되어 있지않다면 5분이 지나도 맞추기 어렵습니다.”

그렇습니다. 조별로 나누어 주었던 퍼즐에 차이가 있었습니다. 가장 시간이 많이 걸린조는 전체 퍼즐을 처음부터 조각조각 맞춰야 했고, 가장 빨리 맞추어진 조에 주어졌던 퍼즐은 가로로 한 줄씩 묶어서 포장된 퍼즐을 받았습니다. 가장빨리 완성한 조는퍼즐이 가로로 한 묶음 단위로 미리 나누어져 있었기 때문에 훨씬더 빠른 시간내에 퍼즐을 완성할 수 있었습니다.

전 거기서 손을들고 이렇게 질문하고 싶었지만 소심함으로 그냥 마음속으로 혼잣말을 하였습니다. “이게 뭐야, 그럼 미리 한 줄씩 정리하는데 들었던 수고와 시간은 왜 언급 안하는거야?” 이미 한 줄씩 정리하기 위해 들였던 시간은 고려하지 않았기 때문에 어찌보면 눈속임 같은 생각마져 들었습니다.

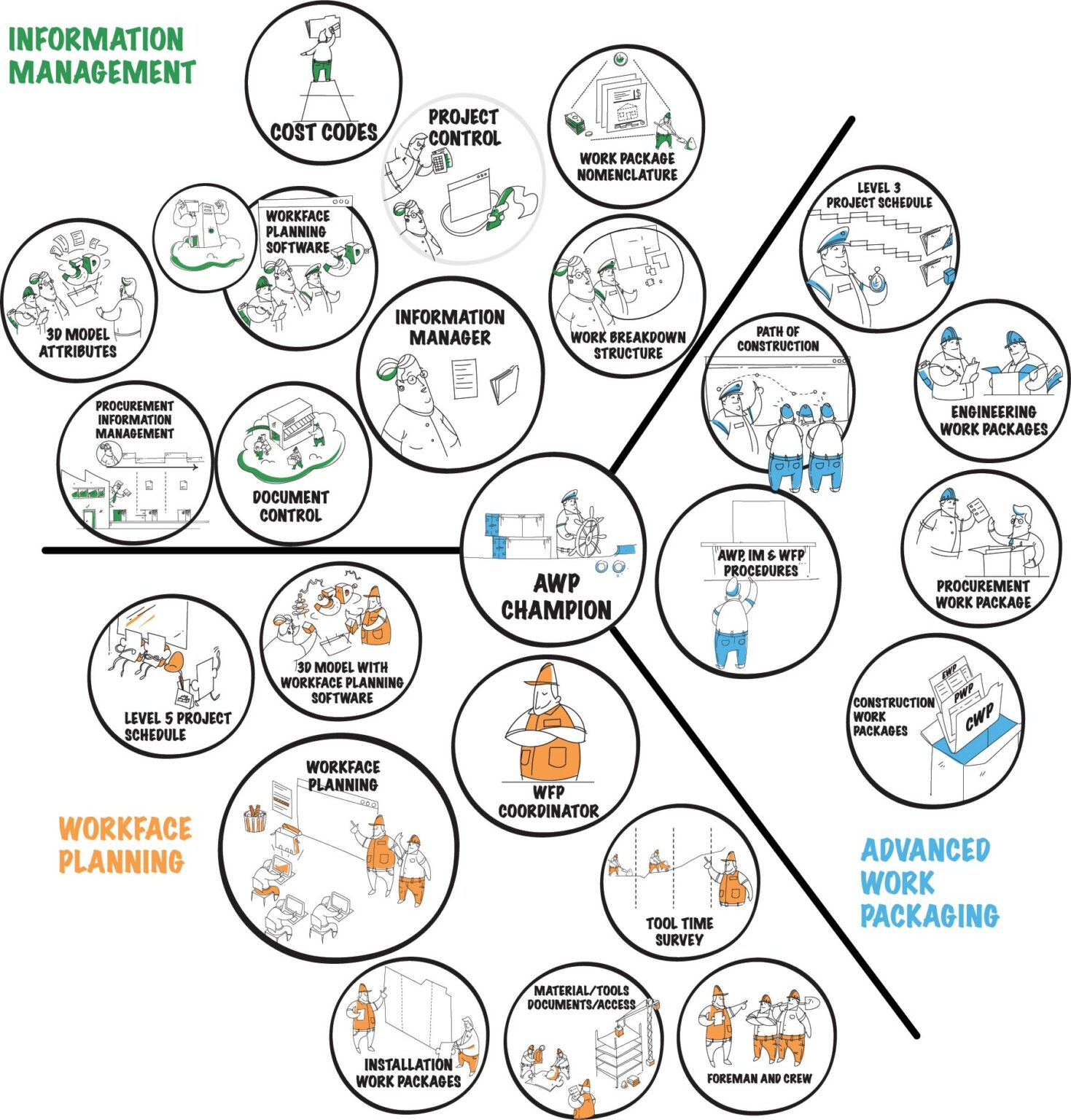

지극히 개인적인 생각으로는 “미리 준비했던 시간을 언급하지 않았던 것” 그것이 AWP를 가장 잘 말해주는 것 습니다. AWP의 기본 전제는 미리 준비하는데 있습니다. 미리 해당구역을 나누고, 미리 도면을 분리하고, 미리 자재를 거기에 맞춰서 구매하고 준비하는 것 그것이 AWP의 핵심입니다. 물론 그렇게 준비하기 위해서는 사전에 투입되어야 하는 Manpower와 시간, Cost가 무시할 만한 수준의 Resource 가 아니라는 것이 현실이나 AWP 에서 강조하는 즉, AWP 적용을 통해 얻을 수 있는 수 많은 장점, 효율등!! 에 묻혀 사전에 투입되어야 하는 Resource 이야기는 물 흐르듯 조용히 사라지는 것 같습니다. (물론 AWP Champion, Workface planner등 AWP 관리를 위한 조직 구성도 포함되어 있으나, 보통은 현재 프로젝트를 수행하는 인원이 그 역활까지 해줄 것을 요구하고 있는 것이 현실입니다.)

조금 더 현실에서의 AWP에 대해서 살펴보자면 AWP를 가장 효율적으로 쓸 수 있다고 강조하는 대부분의 대형 Project는 O&G Plant와 같은 대형 Plant 프로젝들입니다. AWP에서 효과를 거두기 위해서는 사전에 준비할 시간이 필요함에도 오히려 이런 대형 프로젝트들은 짧은 공기로 인하여 설계를 완벽히 하고나서 시공을 할 수 있는 프로젝트는 거의 없는 것 같습니다. 오히려 공기를 맞추기 위해서는 한참 설계가 진행중에 현장은 공사를 시작합니다. 그리고 도면이 나오면 시공을하고 시공중에도 변경되는 설계에 따라 현장에서는 Rework이 발생하는 형태로 진행하고 있는 것이 아마도 보통의 프로젝트라고 생각됩니다. (현장에서는 Piping Shop 장을 3D modeling 60%후에 할지 90%후에 할지 뜨거운 논의를 펼치곤 합니다. 그렇습니다. 아직 설계가 완료되지도 않았는데 언제 Piping shop장을 open 할지 고민을 하는 것입니다.)

물론 설계를 완료하고 시공사를 선정하여 진행하는 데이터센터와 같은 민간 건축물과 같이 특정 프로젝트는 제외하고 말입니다.

AWP를 적용하기전에 Project의 특성, 공기등에 대한 심도있는 논의가 이루어진 후에 적용하는 것이 합리적일 것으로 생각됩니다. 혹자는 이렇게 이야기 할 수도 있을 것 같습니다. “그럼에도 불구하고 AWP를 많이 했던 회사는 더 쉽게 하겠죠?” 맞습니다. 조금은 더 효율적으로 할 수 있을 것입니다. 하지만 여기서도 프로젝트별로 AWP 적용 방식에 차이가 발생하는 것이 함정입니다. 3D modeling을 통해 도면을 모두 출력할 수 있도록 준비를 해두었다고해도 새로운 프로젝트를 시작하면 그 프로젝트에 맞게 다시 세팅을 모두 해야합니다. 한 번해봐서 두 번째는 조금 손에 익을 수 있지만 한 번 setting 한 것을 영구히 적용할 수 있는 것이 아니라는 것도 AWP의 함정일 것 같습니다. 쉽게 3D modeling을 기준으로 비교하자면 발주처 마다 Project Specification에 차이가 있어 매번 Project 시작전에 3D modeling 위한 Project Data Base를 새로 생성하는 것과도 같다고 할 수 있습니다.

그래서 AWP를 무작정 도입한다고 생산성이 올라가는 것은 아니라는 것에 대한 인지가 필요합니다.회사의 시스템, 프로젝트의 특성이 고려되어 적용이 가능할때 비로소 적용하는 것이 필요할 것 같습니다. 때로는 단순한 방법이 가장 확실한 방법이 될 수도 있습니다.

간단하게나마 제가 AWP를 도입한다고 고려헀을때 스스로 고민했던 내용들을 나열해 보았습니다. 물론 회사마다 Project 마다 다르기 때문에 정답은 없습니다. 저도 저의 개인적인 생각일 뿐입니다.

1. 3D modeling 을 통해 각 공정의 도면 추출이 가능한가?

: 배관은 ISO Drawing 추출 가능 한가?

: 전기, 계장은?

: 토목, 건축은? : 기초내에 있는 철근까지 일일이 다 표현해서 도면을 추출해야 하나?

: 기기는 Vendor Print를 기초로 기계의 모든 Part를 모델링해야 하나? 그럼 Vendor사가 해야하나?

2. 3D Modeling 프로그램과 각 공정별 프로그램 연계가 가능한가?

토목, 건축: 구조해석 모델은 다른 해석 프로그램을 쓰는데 구조해석에쓴 프로그램으로 부터 3D modeling으로 바로 연동이 가능하나?

배관, 공정, 기계, 전기, 계장은?

3. 도면의 Revision 관리를 3D modeling에서는 어떻게 할 것인가?

2D DWG의 경우 Revision number를 통해 관리하는데 3D modeling에서의 Revision 관리는 어떻게 하지? (전체 공정이 다 다를텐데? 일정 시점을 기준으로 기준을 잡으면 긴급히 현장에서 반영해야 하는때는 시점 조정을 어떻게 하지?)

EPCC 각 Phase별 AWP 관리가 가능한가?

a. Engineering Phase

- 3D 기반으로 Schedule을 산정한다면 기존에 IFA/IFC로 가늠하던 도면의 수준을 각 공정별로 어떤 기준으로 정의하지? 그리고 각 공정의 Progress는 3D에서 어떻게 확인하지?(배관은 Dia 기준, Valve modeling 기준으로 가능한가? )

- Piping 설계시 System 기준으로 해석을 하는데 AWP에 따라 구역 기준으로 한다면 어떻게 Level을 맞출수 있을까?

- CWA, CWP, IWP 등 EWP의 Level을 어느 Level에 맞춰야 하지?

b. Procurement Phase

- AWP 개념으로 고려했을 때 각 구역별로 자재를 미리 준비해야 하는데 자재를 구역별로 분류하여 stock할 수 있는 여유 공간이 있는지? 자재 구매시에 구역별로 구매하는 것이 효과 적인지? (예를들면 pipe size 별, 종류별로 구분해서 발주하고 자재 창고에 정리하는데, 항차별로 들어오는 자재를 구역별로 바로 바로 나누어 정리하는 것이 효과 적인지? 또 그런 공간이 현장에 주어지는지?)

일반 EPC: 자재입고 → 필요한 자재를 각각 수령하여 site에서 바로 작업

AWP: 자재입고 → 구역별로 자재 분류 → 필요한 자재 수령하여 site 에서 작업

c. Construction Phase

- 현장에서는 용접, Test (Hydro test, NDE Test등) 순으로 할 텐데 어떻게 3D modeling에 표현하지? 각 Joint 별로 현장의 작업 현황을 순서대로 update해야 하나?

- Progress 측면에서는 S-curve 형태로 가중치를주고 하는데 구역별로 가중치를 줘야 하는지? 공정별로 가중치를 줘야 하는지?

- 초기 cash flow 확보를 위해서 Progress를 높일 수 있는 대구경 Pipe를 먼저 시공하는데 AWP에 따라서 구역별로 대구경부터 소구경까지 완료를 해야한다면 어떻게 cash flow(construction progress) 를 확보하지? (통상 소구경 Pipe는 설계에서 가장 마지막에 출도되는데 …)

d. Commissioning Phase

- Commissioning 시에 hydro test, tightness test등을 준비할 때 AWP에 따라 구역별로 구성된 것을 어떻게 System 별로 바꾸지? 다시 구성해야 하나?

https://www.workpackaging.org/home

Workface Planning | Advanced Work Packaging

Advanced Work Packaging (AWP) is a disciplined approach aligning planning and execution activities across the project lifecycle, from project setup to startup

www.workpackaging.org

https://move-first.tistory.com/m/106

CWP(Construction Work Packaging) _ AWP

Advanced Work Packaging: CWP(Construction Work Package)의 개념과 작성법AWP 시스템의 중요한 구성요소 중 하나인 CWP(Construction Work Package)에 대해 알아보겠습니다. CWP란 무엇인가?CWP(Construction Work Package)는 AWP

move-first.tistory.com

https://move-first.tistory.com/m/107

CWA(Construction Work Area) _ AWP

Advanced Work Packaging: CWA(Construction Work Area)의 개념과 작성법AWP 시스템의 핵심 요소인 CWA(Construction Work Area)에 대해 알아보도록 하겠습니다. 복잡한 건설 프로젝트를 효율적으로 관리하기 위한 첫 번

move-first.tistory.com